doi: 10.56294/pa202367

ORIGINAL

What happens when a town hits the lottery? Participatory Budgeting and Local Politics in Mexico City

¿Qué pasa cuando un pueblo se saca la lotería? Presupuesto participativo y política local en la Ciudad de México

Antonio Rojas Canela1 *

1Centro de Investigación y Docencia Económicas, Doctorado en Políticas Públicas. México.

Citar como: Rojas Canela A. What happens when a town hits the lottery? Participatory Budgeting and Local Politics in Mexico City. Southern perspective / Perspectiva austral. 2023; 1:67. https://doi.org/10.56294/pa202367

Recibido: 17-06-2023 Revisado: 05-09-2023 Aceptado: 14-12-2023 Publicado: 15-12-2023

ABSTRACT

In 2019, the institutions that regulate citizen participation in Mexico City were substantially modified. This change included relevant modifications to the participatory budget (PB), such as an increase in the portion of income that the mayor’s offices allocate to it and a change in the formula for allocating resources among the neighborhoods of each mayor’s office. While some neighborhoods now receive much more resources, others remained almost unchanged and others receive even less. This paper analyzes the effect of this redistribution of resources both on citizen participation and on the competitiveness of the PB decision-making process.

Keywords: Participatory Budget; Local Politics; Mexico City.

RESUMEN

En el 2019 se modificaron sustancialmente las instituciones que regulan la participación ciudadana en la Ciudad de México. Este cambio incluyó modificaciones relevantes al presupuesto participativo (PP), como un incremento en la porción de ingresos que las alcaldías le destinan y un cambio en la fórmula de asignación de recursos entre las colonias de cada alcaldía. Mientras algunas colonias reciben ahora muchos más recursos, otras quedaron casi sin cambios y otras reciben incluso menos. En este trabajo se analiza el efecto de esa redistribución de recursos tanto en la participación de la ciudadanía, como en la competitividad del proceso de decisión del PP.

Palabras clave: Presupuesto Participativo; Política Local; Ciudad de México.

INTRODUCCIÓN

Este estudio trata sobre competencia política local, participación ciudadana, la relación entre ambas; y sobre el papel que el cambio institucional y las autoridades locales pueden tener en ellas. Es probable entonces que la mejor forma de iniciar sea con la definición de conceptos como política y participación ciudadana. En cuanto al primero, me parece adecuada la definición de Giovanni Sartori (1998), que se refiere a la política como un conjunto de actividades que tienen por objeto la toma de decisiones en una sociedad, la definición de las políticas públicas, y la resolución de conflictos de intereses entre individuos y grupos (Sartori, 1998, p.22)

Por otro lado, por participación ciudadana entiendo el involucramiento de no-burócratas ni políticos profesionales en la definición y solución de problemas públicos (Arstein, 1969). Así, la participación ciudadana es necesariamente una forma de política. Es política hecha por no-políticos.

Inicio con esta distinción conceptual porque, al tratar la participación ciudadana como una subcategoría de la política, la relación estrecha entre ambas es innegable. No es posible entender el involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos sin entender el contexto político más general en que éste opera, pues ese contexto determina los valores, los costos y los incentivos para la participación ciudadana. Cualquier cosa que modifique ese contexto podría entonces modificar también la forma en que la ciudadanía participa en la toma de decisiones públicas. El cambio institucional y las decisiones gubernamentales son ejemplos de factores que pueden cambiar el contexto político y, por tanto, la participación ciudadana.

Las últimas décadas nos muestran una aceptación cada vez mayor de la posibilidad de resolver los problemas de acción colectiva a través de mecanismos como la participación ciudadana en detrimento de la coerción centralizada (Fung, 2015). Esto no es extraño, pues en el mundo occidental la gobernanza democrática se ha instaurado como un valor social, convirtiendo la participación ciudadana en un resultado normativamente deseado, en un fin en sí mismo. El objetivo de mi investigación es arrojar luz sobre algunas variables y acciones gubernamentales que podrían incentivar o transformar la participación ciudadana y los mecanismos mediante los cuales lo hacen. Y ya que definí a la participación ciudadana como una subcategoría de la política, lo anterior equivale a decir que el objetivo de mi investigación también es analizar cómo esos mecanismos y variables pueden modificar la forma en que los diversos actores concurren en la arena política. Todavía más en concreto, mi intención es enfocarme en lo que le ocurre a la política local y la participación ciudadana en contextos urbanos ante cambios institucionales relevantes. Entender mejor esto permitiría desarrollar políticas públicas y diseñar instituciones que fomenten una democracia más participativa y directa. La pregunta general que guía mi trabajo es la siguiente: ¿Cómo afectan el cambio institucional y las decisiones gubernamentales a la participación ciudadana y política súper-local?

Para responder lo anterior, me valgo del caso de un cambio institucional ocurrido en la Ciudad de México (CDMX) en el 2019. Se trata del reemplazo de la Ley de Participación Ciudadana (LPC) del Distrito Federal por la LPC de la CDMX. Entre otras cosas, el cambio institucional modificó dos de las herramientas que la ciudadanía tiene disponibles para su participación: el presupuesto participativo (PP) y los Comités Ciudadanos (CC). En el caso del PP, el cambio institucional implicó 1) incrementar el monto de recursos que se le destina, 2) redistribuir los recursos del PP de una Alcaldía entre las colonias que la conforman, y 3) otorgar autonomía a los Pueblos Originarios de la CDMX para diseñar y gestionar su propio método de decisión sobre el uso de esos recursos. En el caso de los CC, éstos se extinguieron para dar paso a las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOs), que son y operan de manera muy distinta a los comités que reemplazaron. Esto genera la posibilidad de estudiar lo que le ocurre a la participación ciudadana y política local cuando alteramos variables como el monto de recursos que se destinan para el PP en una colonia; el hecho de tener o no tener autonomía sobre el método de decisión sobre esos recursos; y modificar cualitativamente los órganos de representación ciudadana, manteniendo todo lo demás constante.

En este trabajo muestro que el Poder Legislativo de la Ciudad de México alteró la forma en que se desarrollan la competencia política y la participación ciudadana a nivel de colonia mediante un cambio institucional diseñado para la redistribución de la riqueza. Esto ocurre porque dicho cambio institucional modificó los incentivos que tanto la ciudadanía como los gobiernos locales tienen para participar en procesos de democracia directa como el Presupuesto Participativo (PP). Más aún, el cambio institucional introducido en el 2019 modificó, en cierto sentido, los incentivos y costos relativos de participar en actividades políticas entre distintas colonias de cada Alcaldía.

Ese cambio en incentivos y costos relativos llevó a intensificar la competencia política y participación ciudadana en algunas colonias con relación a otras, efecto causal que logro identificar mediante el uso de análisis de diferencias en diferencias. Los resultados anteriores son importantes porque demuestran cómo los cambios institucionales pueden tener un impacto significativo en la participación ciudadana y la competencia política local. Los gobiernos locales pueden incentivar la participación ciudadana y, al mismo tiempo, alterar la dinámica de la competencia política a nivel súper-local. Adicionalmente, este caso ilustra a la perfección el tipo de diseño institucional que tiene efectos totalmente imprevistos, mostrando la facilidad con que los diseñadores pueden equivocarse. Los resultados también sugieren que, mediante esos cambios institucionales, las autoridades locales también modificaron la estructura y estrategias de las coaliciones e individuos promotores de proyectos para el PP. Para explicar ese fenómeno, se plantea la hipótesis de que esas coaliciones se reagruparon y/o incrementaron su trabajo político, disminuyendo la probabilidad de que la propuesta de un(a) ciudadano(a) individual resulte ganadora, y por tanto restringiendo la participación a organizaciones típicamente ligadas a grupos políticos con capacidad de movilización (partidos, asociaciones de comerciantes, etc.). Esto se podría poner a prueba en el futuro utilizando estudios de caso mediante entrevistas a los participantes relevantes y otros métodos cualitativos..

Revisión de la literatura

La participación ciudadana es un concepto que puede referirse a distintos fenómenos. En general, podemos decir que es la participación de los gobernados en su gobierno (Arstein, 1969), o el involucramiento de no-funcionarios públicos y no-políticos profesionales en la definición y solución de problemas públicos.

De acuerdo a Arnstein (1969), se trata también de una inclusión y redistribución del poder desde el gobierno hacia la ciudadanía. Esa inclusión y redistribución siguen sujetas a debate, pues algunos autores identifican argumentos tanto en contra como a favor de la participación ciudadana. Por ejemplo, en los argumentos a favor, se ha dicho que la participación directa de la ciudadanía puede ayudar a fomentar ideales democráticos, a generar recompensas en la psique de los participantes como el sentimiento de pertenencia a una comunidad, a legitimar decisiones públicas, y a proteger las libertades de los individuos, entre otros beneficios (Roberts, 2004). Por el otro lado se ha dicho que los ciudadanos no necesariamente son racionales o están comprometidos con ideales democráticos, que la participación directa masiva es muy costosa, que los grupos de interés dominan la discusión pública, que la mayoría de los ciudadanos no están bien informados para tomar parte de las decisiones públicas de manera adecuada, y que llevada al extremo puede causar conflicto político o que puede llevar a extremismo (Roberts, 2004). No obstante, en el mundo occidental esa participación se ve, en general, como un ideal normativo (Fung, 2015).

La discusión se torna más compleja porque la participación ciudadana no es una variable dicotómica, que puede estar o no presente. En su lugar, la participación ciudadana puede tomar muchas formas distintas y ser implementada en gradaciones diversas. En su artículo seminal, Arnstein (1969) presentó una “escalera” de la participación ciudadana que va del extremo de no-participación hasta el “control ciudadano”. En los primeros dos de ocho escalones se encuentran la “manipulación” y la “terapia” de los gobernantes hacia los gobernados, donde el objetivo es que quienes tienen el poder “eduquen” a los participantes. En un tercer nivel, Arnstein plantea “informar” como un tipo de participación que permite que la ciudadanía en general pueda escuchar e informarse abiertamente sobre la toma decisiones, mientras que en el cuarto nivel (“consultar”), la ciudadanía puede no solo escuchar sino también ser escuchada, aunque sin voto, en la deliberación de asuntos públicos. En un quinto nivel se encuentra el “apaciguamiento”, que es una forma más formal y amplia de escuchar a la ciudadanía y retomar al menos alguna de sus preocupaciones en la formulación de políticas públicas. Los últimos tres niveles de la escalera son los que ya corresponden a un “poder ciudadano”, ya sea porque la ciudadanía puede asociarse con los tomadores de decisiones tradicionales para negociar (sexto nivel), porque obtienen un poder delegado en programas o planes específicos (séptimo nivel, “poder delegado”), o porque se tiene un “control ciudadano” (octavo nivel), que garantiza que los participantes puedan manejar un programa u organización específica, e incluso negociar cuando se hagan cambios sobre dicho programa .

Adicionalmente, la participación ciudadana no es una variable aislada, sino que depende de e incide en muchas otras. Ebdon y Franklin (2006) plantean una tipología de cuatro elementos que influyen en el proceso de participación ciudadana, en particular cuando ocurre en procesos presupuestarios. En su artículo, los autores reconocen 1) el ambiente gubernamental (que incluye la estructura y forma de gobierno, la cultura política, requerimientos legales, la diversidad y el tamaño de la población); 2) el diseño del proceso presupuestario (el tipo de programa, la selección de los participantes, la definición de los tiempos a seguir); 3) los mecanismos usados para la participación (si es con grupos, encuestas, encuentros públicos); y 4) los resultados esperados de la participación (por ejemplo educar a los participantes sobre el presupuesto, mejorar la confianza, crear un sentido de comunidad, etc.).

Más recientemente, Ianniello et. al. (2019), hacen una revisión de la literatura en la que reconocen tres conjuntos de variables que impactan en la participación ciudadana y su implementación: factores contextuales, arreglos organizacionales, y otros relacionados al proceso de la gerencia. Como se puede apreciar, es muy similar a lo que plantearon Ebdon y Franklin (2006), con la excepción de que no contempla los resultados esperados de la participación. A diferencia de Ebdon y Franklin (2006), estos autores presentan una revisión sistemática, lo que les permite asegurar que la literatura ha encontrado muchos factores o elementos que podrían mejorar la participación ciudadana y su implementación, como la interacción de largo plazo, favorecer la diversidad en los participantes, esclarecer las reglas y mecanismos de participación, y hacer un diseño del proceso que sea sensible al contexto. De igual manera, los autores alcanzan a distinguir varios de los obstáculos que la literatura ha identificado para la participación ciudadana, resumiéndose en déficits y asimetrías de información, la actitud de servidores públicos, problemas con la colaboración y en la representación de la comunidad.

La literatura también nos muestra que hay factores “exógenos” que pueden influir en la forma en que se lleva a cabo la participación ciudadana. Sabemos que entre esos factores se encuentra la educación, pues las poblaciones con niveles educativos altos tienden a ser políticamente activas (Roh & Lee, 2020). También sabemos que el ingreso y la desigualdad no inciden tanto como se podría pensar a priori (Ansolabehere, Rodden & Snyder, 2020; Kosiara-Pedersen & Hansen,2020), pero que la estructura constitucional del sistema político es crucial (Ianniello et. al., 2019).

Si nos centramos en el cambio institucional, la literatura ha encontrado que la introducción de instituciones participativas puede aumentar la participación ciudadana en la política local. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado que los presupuestos participativos pueden aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el gasto público local (Avritzer, 2002); mientras que otros han encontrado que esa herramienta también puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la política local, así como aumentar la confianza de los ciudadanos en el gobierno local (Sintomer et al., 2008), lo que significa que la adopción de instituciones participativas también puede mejorar la calidad de la democracia local. Sabemos también que el cambio institucional puede tener un efecto diferencial en la participación política de diferentes grupos de la sociedad, y en Cabannes (2016) encontramos un ejemplo de cómo el cambio institucional puede afectar la participación de manera diferente según la actividad política de que se trate. Este estudio es parte de esa literatura que analiza las variaciones en la participación ciudadana derivadas de cambios institucionales, en particular aquellos relacionados al presupuesto participativo.

Caso

En el 2019 se modificaron sustancialmente las instituciones que regulan la participación ciudadana en la Ciudad de México. Este cambio incluyó modificaciones relevantes al presupuesto participativo (PP), como un incremento en la porción de ingresos que las alcaldías le destinan y un cambio en la fórmula de asignación de recursos entre las colonias de cada alcaldía. Mientras que la asignación previa al 2019 era una en la que todas las colonias de una misma alcaldía recibían la misma cantidad de dinero; con la nueva ley la asignación se hace de acuerdo a una ponderación que el Instituto para la Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) determina considerando factores como el tamaño de la población, el índice de pobreza, incidencia delictiva, o la condición de ser pueblo originario o rural. Con esta nueva distribución hubo entonces colonias que perdieron y otras que ganaron recursos para el PP.

La tabla siguiente muestra las cinco colonias de la ciudad que experimentaron el mayor incremento en los recursos del PP que efectivamente recibieron en el 2022, comparado con el que habrían recibido siguiendo el criterio de asignación anterior al 2019 (PP Contrafactual). Como podemos observar, una tuvo un incremento mayor al 300 % y en las otras el incremento fue cercano al 200 %.

|

Tabla 1. Colonias o Pueblos con los mayores aumentos en sus recursos para el PP |

||||

|

Colonia |

Alcaldía |

PP asignado 2022 |

PP Contrafactual |

Delta PP |

|

San bartolo ameyalco (pblo) |

Álvaro Obregón |

2 101 771 |

481,769 |

336,2 % |

|

Santa rosa xochiac (pblo) |

Álvaro Obregón |

1 552 675 |

481,769 |

222,3 % |

|

Lomas de la era |

Álvaro Obregón |

1 377 488 |

481,769 |

185,9 % |

|

Olivar de los padres |

Álvaro Obregón |

1 366 263 |

481,769 |

185,6 % |

|

Ajusco i |

Coyoacán |

1 943 532 |

697,406 |

178,68 % |

|

*Se excluyeron los pueblos que deciden el destino del PP de acuerdo a sus usos y costumbres |

||||

Ante variaciones presupuestales tan grandes, surge la pregunta general de: ¿Cuáles son las consecuencias de ese aumento para las comunidades en cuestión? No obstante, también surgen preguntas más específicas como: ¿El incremento de recursos atrae a nuevos grupos políticos locales que quieren también beneficiarse de ellos? ¿Ese incremento intensifica la labor de convencimiento o movilización política de parte de los grupos políticos preexistentes? Estas preguntas surgen de considerar a los actores políticos locales como agentes racionales, que deben destinar su tiempo (es decir, incurrir en un costo) para decidir sobre el destino del PP en sus colonias (es decir, conseguir un beneficio). Siguiendo a Niskanen (1971) y Frederickson et. al. (2016), es esperable que el trabajo político se intensifique en las colonias que recibieron aumentos sustanciales en sus PP porque capturar el PP en esas colonias implica decidir discrecionalmente sobre un monto mayor de recursos que en las colonias que experimentaron una disminución. Un alcalde racional que intenta maximizar el presupuesto sobre el que decide discrecionalmente preferirá capturar el PP de una colonia que recibe 2 MDP que el de una colonia que sólo recibe 1 MDP, de modo que estará dispuesto a realizar un trabajo político más intenso en una colonia que en otra. Por lo anterior, para poner a prueba esta hipótesis de racionalidad, debemos usar un método que permita detectar si las colonias que tuvieron incrementos sustanciales de recursos del PP experimentaron un incremento en la participación ciudadana y en la competencia política por el destino de esos recursos.

Me parece que para lograr lo anterior es sensato usar un diseño experimental, pues podemos considerar el cambio en la LPC como un experimento natural, ya que la nueva distribución hizo que algunas colonias mantuvieran casi sin cambios los recursos que reciben para el PP, mientras que otras recibieron incrementos o disminuciones sustanciales. Podemos pensar en las colonias que no tuvieron cambios grandes en su PP como un grupo de control (aquellas que sólo recibieron +/- 2 % por concepto del PP comparado con lo que habrían recibido de acuerdo con el criterio de asignación anterior), mientras que el grupo que recibió el tratamiento está compuesto por las colonias que recibieron incrementos mayores al 100 %. De acuerdo con información obtenida en la página web del IECM y a través de una solicitud de información al mismo instituto, en el año 2022 el número de colonias fue de 1814, de las cuales 48 son pueblos originarios pertenecientes a las alcaldías Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco; y que deciden el destino del PP de acuerdo con sus propias normas. Esto deja un universo de 1 766 colonias, de las cuales 34 recibieron incrementos mayores al 100 % y 57 tuvieron variaciones menores a ± 2 %.

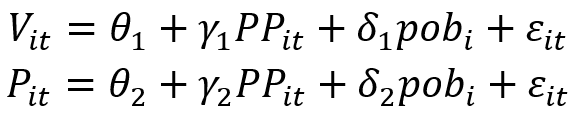

El método específico es un modelo de diferencias en diferencias, en el que la variable dependiente es la participación ciudadana/competencia política, operacionalizada de dos maneras distintas: como el número de personas que participan en el proceso del PP ejerciendo su voto, y como el número de propuestas que se presentan a competir por los recursos del PP. Se plantea el siguiente modelo:

![]()

Donde V es el número de votos totales que se recibieron en la i-ésima colonia en la consulta para elegir proyecto ganador para el PP en el año t. La variable D toma un valor de 1 si la colonia recibió un incremento en sus recursos para el PP mayor o igual al 100 %, y cero en otro caso, mientras que la variable T toma un valor de 0 para el 2018 y 1 para el 2022, ya que el tratamiento ocurrió en el 2019.

Alternativamente, también estimaré el siguiente modelo:

![]()

Donde P es el número de propuestas que se presentaron para competir por los recursos del PP en cada colonia. En el primer modelo hay cuatro grupos:

1) El grupo de control previo al tratamiento: la variable dependiente es el número de personas que votaron en el 2018 en la consulta para elegir proyecto ganador en las 57 colonias que tuvieron cambios menores a ± 2 % en su PP después del 2019;

2) El grupo de control posterior al tratamiento: la variable dependiente es el número de personas que votaron en la consulta en esas 57 colonias en el 2022;

3) El grupo de tratamiento previo al tratamiento: se trata del número de personas que votaron en la consulta en el año 2018 en cada una de las 34 colonias que recibieron incrementos mayores al 100 % en sus recursos del PP a partir del 2019; y

4) El grupo de tratamiento posterior al tratamiento: el número de personas que votaron en la consulta en cada una de esas 34 colonias en el año 2022.

Análogamente, para el segundo modelo tenemos también los mismos cuatro grupos, pero en ese caso la variable dependiente es el número de propuestas que se presentaron a competir por los recursos del PP en cada colonia. Existen nueve combinaciones posibles para los resultados de los modelos, que forman cuatro escenarios teóricos posibles.

|

Tabla 2. Posibles escenarios de acuerdo con los estimadores obtenidos |

|||

|

|

Menos participativo |

φ1=0 |

Más participativo |

|

Menos competitivo |

1 |

2 |

3 |

|

φ2=0 |

4 |

5 |

6 |

|

Más competitivo |

7 |

8 |

9 |

La hipótesis es que el tratamiento lleva a procesos más participativos y más competitivos, es decir, que ocurre el caso del cuadrante inferior derecho de la tabla anterior

Un inconveniente del método que propongo tiene que ver con la pérdida de información, esto debido a que el incremento en los recursos del PP es una variable numérica y mi diseño experimental la utiliza como binaria, excluyendo a la gran mayoría de las observaciones (todas las colonias que tuvieron variaciones mayores al ± 2 % y menores al 100 %). Entonces realizaré también dos modelos de regresión de panel utilizando todas las colonias, en los que la variable independiente de interés es el monto asignado para el PP en cada colonia, y la dependiente, de nuevo, el número de votos en un modelo y el número de propuestas en el otro. Pretendo que esto otorgue robustez a mis resultados y, con ello, validez interna para mi estudio. Los modelos son:

Donde PPit indica el monto de recursos que la i-ésima colonia recibe para su presupuesto participativo en millones de pesos en el año t, y pob es la población, que uso como variable de control.

RESULTADOS

Un primer vistazo a los grupos permite ver que los votos se incrementaron sustancialmente en las colonias que recibieron el incremento, contrario a las colonias que no lo recibieron, y que prácticamente mantuvieron sin cambios el número de votos que se efectuaron en la consulta del PP. Por otro lado, el número de propuestas parece haber disminuido de manera similar tanto en el grupo de control como en el de tratamiento.

Los resultados del primer modelo (el de DiD, con votos como variable dependiente) muestran que el tratamiento sí tiene un efecto estadísticamente significativo. El efecto promedio es de 25 votos adicionales, como se muestra en la tabla 3:

|

Tabla 3. Efecto del tratamiento en el número de personas que participan con su voto |

|||

|

|

Promedio previo |

Promedio posterior |

Post-Pre |

|

Grupo de tratamiento |

266,41 |

295,32 |

28,91 |

|

Grupo de control |

167,07 |

170,78 |

3,71 |

|

T-C |

99,34 |

124,54 |

25,2 |

Por otro lado, los resultados del segundo modelo (DiD usando el número de propuestas como variable dependiente) son los siguientes:

|

Tabla 4. Efecto del tratamiento en el número de propuestas presentadas a competir |

|||

|

|

Promedio previo |

Promedio posterior |

Post-Pre |

|

Grupo de tratamiento |

10,1 |

8,6 |

-1,5 |

|

Grupo de control |

8,3 |

7,8 |

-0,5 |

|

T-C |

1,8 |

0,8 |

-1 |

Lo que significa que el tratamiento no tiene un efecto estadísticamente significativo en el número de propuestas que se presentan a competir por los recursos del PP. Lo anterior ocurre aunque el efecto numérico (no estadístico) es negativo.

Los modelos DiD muestran, por tanto, que haber recibido incrementos sustanciales para el PP, hace que haya más votos (es decir, que participen más personas) en el proceso de consulta ciudadana. No ocurre así con el número de propuestas que se presentaron a competir, lo que significa que el tratamiento sí provocó mayor participación y mayor competencia por los recursos.

Por su parte, una versión más simple de los modelos 3 y 4 (una versión sin usar la población como variable de control), nos indica, de nuevo, que sí hay una relación positiva y estadísticamente significativa entre el monto de recursos de los que dispone una colonia para el PP, y el número de votos que se efectúan en esa colonia en la consulta para el PP. También reafirma el hallazgo de que no hay un efecto de incrementar el monto de recursos del PP sobre el número de propuestas que la ciudadanía presenta a competir. No obstante, cuando insertamos al modelo un fuerte control (la población), el resultado es el mismo para el modelo que usa el número de votos como variable dependiente, aunque el modelo que usa el número de propuestas pasa a ser significativo (aunque sólo al 90 % de confianza estadística).

Podemos concluir, por tanto, lo siguiente:

1. La evidencia muestra que el tratamiento incrementó la cantidad de personas que participaron y que, a mayor presupuesto, mayor participación.

2. Esta evidencia también sugiere que el tratamiento no tuvo un efecto sobre el número de propuestas. Mayor presupuesto no lleva necesariamente a más propuestas. No obstante, esta evidencia no es definitiva.

3. Más personas votando y mismo número de propuestas significa que, para ganar, una propuesta debe obtener el respaldo de más ciudadanas. En otras, palabras, el proceso es más competitivo, ocurrió el escenario 6 de la tabla 2.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aliye, A. A. (2020). African Indigenous Leadership Philosophy and Democratic Governance System: Gada’s Intersectionality with Ubuntu. Journal of Black Studies, 51(7), 727–759. doi:10.1177/0021934720938053

2. Anaya, A. (2005). Democratic Equality and Indigenous Electoral Institutions in Oaxaca, Mexico: Addressing the Perils of a Politics of Recognition. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 8(3), 327-347, DOI: 10.1080/13698230500187201.

3. Ansolabehere, S., Rodden, J., & Snyder, J. M. (2020). Income Inequality and Political Participation: Testing the Inverse Relationship Hypothesis. American Political Science Review, 114(4), 1054-1064.

4. Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4) 4, 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225

5. Avritzer, L. (2002). Democracy and the public space in Latin America. NJ: Princeton University Press.

6. Barker, J. (2005). For Whom Sovereignty Matters, in J. Barker (ed.), Sovereignty Matters. Locations of Contestation and Possibility in Indigenous Struggles for Self-Determination. USA: University of Nebraska Press.

7. Cabannes, Y. (2016). Participatory budgeting: A significant contribution to participatory democracy. Environment and Urbanization, 28(1), 53-72.

8. De Alba, F. & Martín J. (2017). Pueblos originarios, prácticas de ciudadanía y conflictos hídricos en la metrópoli de México: algunas paradojas. Agua y Territorio, 9, 91-104

9. Deloria, V. (1969). Custer Died for Your Sins: An Indian Manifesto. USA: University of Oklahoma Press.

10. Ebdon C. & Franklin A. (2006). Citizen participation in budgetary theory. Public Administration Review.

11. Frederickson, H. G., K. Smith, C. Larimer & M. Licari (2016). The Public Administration Primer. USA: Westview Press

12. Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. Pubic Administration Review, 75(4), 513-522.

13. García, M., & Téllez, L. (2018). El presupuesto participativo: un balance de su estudio y evolución en México. Perfiles Latinoamericanos, 26, 52, 1-28. Doi: https://doi.org/10.18504/pl2652-012-2018

14. Hagene T. (2010). Elections in the Context of Everyday Practices: Views from a Pueblo Originario in Mexico City 2006. Forum for Development Studies, 37(2), 217-241, DOI:10.1080/08039411003757561.

15. Ianniello, M. Silvia Iacuzzi, Paolo Fedele & Luca Brusati (2019). Obstacles and solutions on the ladder of citizen participation: a systematic review. Public Management Review, 21(1), 21-46, DOI: 10.1080/14719037.2018.1438499

16. Kosiara-Pedersen, K., & Hansen, K. M. (2020). Income, education, and political participation in Denmark: A test of the economic theory of democracy. European Political Science Review, 12(1), 53-70.

17. Kushner, A. (2020). Cherokee Political Thought and the Development of Tribal Citizenship. Studies in American Political Development, 35, 1-15. doi:10.1017/S0898588X20000176

18. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (2013). Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima séptima época, No. 1602, 13 de mayo del 2013, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo81431.pdf

19. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019). Gaceta Oficial de la Ciudad de México, vigésima primera época, No. 154 Bis, 12 de agosto de 2019, https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/201cd7312de8f327c96 5844fbc43bd98.pdf

20. Magaloni, B., Díaz-Cayeros, A. & A. Ruiz Euler (2019). Public Good Provision and Traditional Governance in Indigenous Communities in Oaxaca, Mexico. Comparative Political Studies, 52(12), 1841-1880. https://doi.org/10.1177/0010414019857094

21. McMurry, N. (2022). From Recognition to Integration: Indigenous Autonomy, State Authority, and National Identity in the Philippines. American Political Science Review, 116(2), 547-563. doi:10.1017/S0003055421001039

22. Niskanen, W. A. (1971) Bureaucracy and Representative Government, Aldine –Atherton, USA.

23. Roberts, N. (2004). Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation. American Review of Public Administration, 34(4), 315–53.

24. Roh, S., & Lee, D. (2020). Does Education Foster Political Participation? A Meta-Analysis. Political Research Quarterly, 73(2), 398-409.

25. Rosen, J. & Gary Painter (2019). From Citizen Control to Co-Production. Journal of the American Planning Association, DOI: 10.1080/01944363.2019.1618727

26. Rumbul, R., Parsons, A. & Bramley, J. (2018). Elite Capture and Co-optation in Participatory Budgeting in Mexico City. Lecture Notes in Computer Science, 89-99. Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-98578-78

27. Sartori, G. (2007). ¿Qué es la democracia? Madrid: Taurus.

28. Sartori, G. (1998). Homo Videns: La sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.

29. Sartori, G. (2012[1970]). Malformación de los Conceptos en Política Comparada, en Jorge Islas L. (coord.), Giovanni Sartori Cómo hacer ciencia política. México: Taurus.

30. Tejera, H. & E. Rodríguez (2015). Las paradojas de la democracia: partido dominante, gobierno y redes políticas en la Ciudad de México. Estudios Sociológicos, XXXIII (98), 375-408.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Antonio Rojas Canela.

Curación de datos: Antonio Rojas Canela.

Investigación: Antonio Rojas Canela.

Administración del proyecto: Antonio Rojas Canela.

Recursos: Antonio Rojas Canela.

Supervisión: Antonio Rojas Canela.

Redacción – borrador original: Antonio Rojas Canela.