doi: 10.56294/pa202425

ORIGINAL

Design of a local strategy for strengthening food sovereignty: the case of the el Pedregal municipal property of Villagarzón Putumayo

Diseño de una estrategia local para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria: el caso del predio el pedregal municipio de Villagarzón Putumayo

Herlinton Alejandro Reyes Benavides1,

Verenice Sánchez Castillo1

![]() *

*

1Universidad de la Amazonia. Florencia, Caquetá, Colombia.

Citar como: Reyes Benavides HA, Sánchez Castillo V. Design of a local strategy for strengthening food sovereignty: the case of the el Pedregal municipal property of Villagarzón Putumayo. Southern perspective / Perspectiva austral. 2024; 2:25. https://doi.org/10.56294/pa202425

Recibido: 09-09-2023 Revisado: 05-02-2024 Aceptado: 10-04-2024 Publicado: 11-04-2024

ABSTRACT

Introduction: the article discusses the evolution of global food systems, highlighting how advances in science, technology, and international markets have led to an automated food model. This model has increased food production to combat food insecurity, but has also generated significant negative impacts on the environment, communities, and human health. The persistence of food insecurity, the deterioration of arable land and the intensive use of agrochemicals are central issues. In Colombia, and specifically in Putumayo, agriculture is crucial to the economy, but faces challenges due to globalization and dependence on agrochemicals.

Methods: the study focused on the department of Putumayo, Colombia, specifically in the municipality of Villagarzón and the El Pedregal farm. Adopting a social critical approach, a non-experimental and descriptive design with a cross-sectional scope was employed, using interviews to collect qualitative data. The selection of key informants was based on criteria related to economic dependence on agriculture and recognition of agroecology as an alternative method.

Results: the interviews revealed a perception of food sovereignty as an expression of independence in agricultural and livestock production. Challenges identified include the need for investment and incentives, overcoming cultural barriers and the importance of effective technical advice. Technology transfer, focusing on integrated pest management and the use of on-farm inputs, was highlighted as crucial for the transition to agroecological practices. Challenges include overcoming cultural and economic constraints and the need for committed, quality advice.

Conclusions: strengthening food sovereignty in Villagarzón, Putumayo, requires a local strategy that promotes producer independence, encourages internal production, and ensures the commitment and active participation of both producers and technicians. Complementarity, understood as collective work to obtain and govern resources and capacities, emerges as a key to the sustainable development of the agricultural community. The importance of quality technical assistance and a focus on agroecology is emphasized.

Keywords: Food sovereignty; Agroecology; Food security; Agrochemicals.

RESUMEN

Introducción: el artículo discute la evolución de los sistemas alimentarios globales, destacando cómo los avances en ciencia, tecnología y mercados internacionales han llevado a un modelo de alimentación automatizado. Este modelo ha aumentado la producción de alimentos para combatir la inseguridad alimentaria, pero también ha generado impactos negativos significativos en el medio ambiente, las comunidades y la salud humana. La persistencia de la inseguridad alimentaria, el deterioro de tierras cultivables y el uso intensivo de agroquímicos son temas centrales. En Colombia, y específicamente en el Putumayo, la agricultura es crucial para la economía, pero enfrenta desafíos por la globalización y la dependencia de agroquímicos.

Métodos: el estudio se centró en el departamento de Putumayo, Colombia, específicamente en el municipio de Villagarzón y la finca El Pedregal. Adoptando un enfoque crítico social, se empleó un diseño no experimental y descriptivo con un alcance transeccional, utilizando entrevistas para recopilar datos cualitativos. La selección de informantes clave se basó en criterios relacionados con la dependencia económica de la agricultura y el reconocimiento de la agroecología como un método alternativo.

Resultados: las entrevistas revelaron una percepción de la soberanía alimentaria como una expresión de independencia en la producción agrícola y pecuaria. Los desafíos identificados incluyen la necesidad de inversiones e incentivos, superación de barreras culturales y la importancia de una asesoría técnica efectiva. La transferencia de tecnología, enfocada en el manejo integrado de plagas y el uso de insumos internos de la finca, se destacó como crucial para la transición hacia prácticas agroecológicas. Los retos incluyen superar limitaciones culturales y económicas y la necesidad de un asesoramiento comprometido y de calidad.

Conclusiones: el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en Villagarzón, Putumayo, requiere una estrategia local que promueva la independencia de los productores, fomente la producción interna y asegure el compromiso y la participación activa tanto de los productores como de los técnicos. La complementariedad, entendida como el trabajo colectivo para obtener y gobernar recursos y capacidades, emerge como clave para el desarrollo sostenible de la comunidad agrícola. Se subraya la importancia de la asistencia técnica de calidad y un enfoque hacia la agroecología.

Palabras clave: Soberanía Alimentaria; Agroecología; Seguridad Alimentaria; Agroquímicos.

INTRODUCCION

Un sistema alimentario “lo integran los elementos como el medio ambiente, las poblaciones, los recursos, procesos institucionales e infraestructurales y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos, así como los resultados de estas actividades en la nutrición y el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental” (Soares. 2020,p.21) los continuos avances de la ciencia, tecnología y el mercado internacional ha dado apertura a un modelo de alimentación automatizado y universal que automatiza la agricultura llevando a una intensificación del rendimiento, el aumento en el uso de productos químicos y maquinaria de igual forma industrializo el tratamiento de la comida. (Ceccon,2008) este modelo incremento la producción de alimentos con el fin de combatir la inseguridad alimentaria en los países en desarrollo, pero el impacto negativo que ha generado tiene relevantes efectos sobre el ambiente, la vida en la comunidad y la salud de las personas.

Investigaciones recientes aseguran que los avances logrados en cuanto al desarrollo humano, han sido evidentes en las problemáticas de hambre y desnutrición, gracias al aumento de la producción de alimentos; pero de igual forma trabajos como el de Ramos 2007 aseguran que más de la décima parte de habitantes del mundo aun no tienen los alimentos necesarios (p.3) lo que refleja un alto índice de inseguridad alimentaria que aún está vigente, los incrementos en la producción agrícola avanzan con el desarrollo de la tecnología, deteriorando las tierras cultivables y el uso de insumos ajenos al sistema de producción; lo cual contrae la desaparición de recursos como el control natural, lo que afecta directamente al ambiente y salud de los productores; el cual es cada vez más vulnerable (Alvarez 2019). La adopción de la intensificación ha cambiado los métodos de control natural, campesino y mecánicos para el control de enfermedades, malezas y pestes por los pesticidas, de igual forma los fertilizantes mineralizados de síntesis química han suplantado el abono de estiércol, la descomposición controlada y los cultivos de leguminosas; esto sin contar con los mecanismos de labranza tecnifica que a agravan la situación y la población mundial aún está sufriendo de hambre. Los productos externos a los sistemas de producción son considerados como agroquímicos y son los químicos que se emplean para la protección de los cultivos ante enfermedades y plagas (Oit, 2003, p. 5) los cuales son severamente cuestionados por las afectaciones al ambiente y la salud de quienes los manipulan, según la Agencia de protección Ambiental de los Estados Unidos EPA (2002) más de la mita de intoxicaciones en este mismo año en el medio agrícola estuvieron representadas por la utilización de agroquímicos.

La agricultura es la base de los ingresos de la ruralidad en Colombia, fortalece considerablemente los ingresos nacionales, la extinción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible afirma Rafael Mejía López, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC):

“En los últimos diez años ha contribuido en la décima parte del producto interno bruto nacional de Colombia y en más de la mitad de los departamentos se sitúa dentro de las primordiales actividades de gran importancia en el PIB. Por otro lado, en Colombia existen 3 954 109 de hectáreas agrícolas, de las cuales 1 597 000 son de ciclo corto y las permanentes ascienden a 2 356 000 hectáreas. Todas estas hectáreas producen 24 millones de toneladas de alimentos y por su parte la producción pecuaria hace lo propio con 3 721 000 toneladas para un total de 27 721 000 toneladas de alimentos”. (p.22)

Sin embargo, no todo es positivo, con la apertura a la globalización del sistema alimentario capitalista y los tratados de libre comercio (TLC) causaron afectaciones a pequeños y medianos productores dedicados a la agricultura familiar campesina que no cuentan con las innovaciones tecnológicas, dinero y capacitación suficiente reduciendo su competitividad y produciendo afectaciones significativas en la economía, seguridad y soberanía alimentaria de estas familias. Esto sin mencionar temas como la elevada desigualdad en materia de distribución del ingreso (castellano, 2012 p.22)

El departamento del putumayo cuenta con una economía representada en gran medida por la agricultura los principales cultivos que se representan con el pancoger “plátano, yuca, maíz, arroz, papa, fríjol, caña panelera y palmito, y frutales como chontaduro, piña y chiro, principalmente” CORPOAMAZONIA, (2011, p.24), la forma como se produce en el departamento es convencional y está estrechamente relacionada con la utilización de agroquímicos para la fertilización y el manejo de pestes y virus, hongos y bacterias que afectan los cultivos. El sector pecuario crece relativamente en el departamento y su manejo ha sido generalizado en cuanto a la alimentación de los animales a base de productos externos a la finca en su mayoría purinas y concentrados fundamentándose en la producción en menor tiempo (CORPOAMAZONIA, 2011, p.24)

El municipio de Villagarzón es caracterizado por su gran cosecha del chontaduro siendo reconocido por varias revistas como la capital mundial de este fruto, sin embargo, también destaca por la producción de musáceas, cítricos, piña, yota, yuca, frutos amazónicos y uva caimarona todos estos bajo un modelo convencional basado en la utilización de agroquímicos además de la producción pecuaria de cerdos, gallinas de doble propósito, ganado doble propósito, cuyes y conejos, entre otros.

El predio El Pedregal se encuentra en un estado de producción agrícola y pecuaria donde se encuentran instalaciones como galpones, corrales y cocheras para la producción pecuaria además de la vivienda y los terrenos de cultivo. En cuanto al manejo de las producciones y las prácticas que se le dan son muy convencionales y dependientes del uso de agroquímicos y de purinas; para utilizarlos contra los insectos, virus, hongos y bacterias y para la alimentación de los animales respectivamente. De igual forma existe una gran dependencia del mercado en cuanto a la compra de alimentos de la familia de productores.

Evidenciando el problema de inseguridad alimentaria de la familia de productores y la gran dependencia de los agroquímicos que se está desatando y conociendo el modelo que la promociona y las consecuencias detrás de este; es necesario diseñar una estrategia local que permita fortalecer la soberanía alimentaria de la familia, a través de la activa disposición, voluntad e interés de los productores, basados en la agroecología como modelo alternativo que combate la dependencia de los agroquímicos y purinas, ayuda en la construcción de territorio y cuida el medio ambiente para así lograr comprender las alternativas que se tiene al sistema convencional capitalista.

Partiendo del anterior problema el desarrollo investigativo del presente trabajo se direcciona a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que deben integrar una estrategia local que contribuya al fortalecimiento de la soberanía alimentaria?

Justificación

Lo que se quiere lograr con este documento es brindar un aporte a la soberanía alimentaria, estudiando los ejes de aplicación de la misma para generar alternativas de fortalecimiento de la soberanía alimentaria en el municipio de Villagarzón Putumayo

Es importante fortalecer la soberanía alimentaria de los productores de la finca El Pedregal para evitar la dependencia de los productos externos a la unidad productiva y así brindar el desarrollo de técnicas agroecológicas que ayudan a la soberanía alimentaria de la familia y la descentralización del sistema convencional como único modelo de producción.

Logrando así brindar información acerca de nuevos modelos de producción alternativa debido a que el hecho de producir o generar productos alternativos sin daños al medio ambiente, también contribuyen a la soberanía alimentaria porque las comunidades estarían alimentándose con productos sanos, inocuos de consumo responsable, que favorecen al medio ambiente, que le pueden generar excedentes y le garantizaría el acceso a la alimentación; lo cual hace que se fortalezca el sistema predial.

Una estrategia local es importante realizarla primero porque los productores van a participar del diseño y lo segundo porque a partir de esta los productores van a tener una línea o ruta clara de cómo fortalecer su soberanía alimentaria y esto contribuye efectivamente para que los pequeños productores a mediano y largo plazo puedan mejorar sus esquemas de producción con la generación de algunos excedentes logrando ganar importancia y apoyo ante las entidades gubernamentales.

Marco teórico

Soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria se ha destacado con gran interés tras la crisis de los precios alimentarios en años pasados, esto debido a que a diferencia de la seguridad alimentaria la cual solo se interesa por la obtención a los alimentos en todo momento; la soberanía alimentaria se centra en la legitimidad de las personas a una comida acorde y balanceada y la capacidad de elegir las formas de manejo, procesamiento, repartición y consumo dela comida. En este entorno la soberanía alimentaria acobija los fines de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible lo cual la convierte en un nuevo tema abierto al debate.

Concepto

Evolución del concepto:

La definición de soberanía alimentaria ha estado en constante cambio desde varios años atrás cuando (Vía Campesina 1996 citado en Windfuhr & Jonsén, 2005) la sustento como:

La legitimidad de cada territorio de mantener y adelantar sus propios esquemas de producción de comida que son importantes para la alimentación del país y las comunidades.

Pasando por numerosas discusiones hasta que a través de la (Red de soberanía alimentaria de los pueblos 2002 citado en Bringel, B. 2015) la definen como: una prioridad de los países y pueblos a redactar sus propios reglamentos políticos agrarios, de empleo, alimentación y tierra de modo que no perjudique al medio ambiente y sean las más adecuadas social, económica y culturalmente.

Por ultimo las declaraciones de Nyeleni & Selingué (2007), que platean la soberanía alimentaria como: “Un derecho de los pueblos a alimentos balanceados y culturalmente aceptados, accesibles producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho de elegir su propio sistema alimentario y productivo” (p.25).

Ejes de aplicación de la soberanía alimentaria. Ortegam M., & Rivera, M. (2010):

· Obtención de recursos: en este eje se promueve y ayuda en ejercicios grupales e individuales de entrada y manejo de los beneficios (tierra, semilla, crédito, etc.) de forma rentable, promoviendo los derechos comunitarios y destacando el acceso a los recursos por parte de la mujer.

· Formas de producción: aquí se manifiesta apoyo a los sistemas locales, familiares y diversificados, que promueven un modelo de producción agrícola y pecuario sostenibles y culturalmente aceptados.

· Procesamiento y venta: se defiende el derecho a comercializar los productos obtenidos por los campesinos, trabajadores, pastores, etc con el fin de alimentar la población local, por lo que se realizan circuito corto de mercadeo.

· Autoconsumo y legítima alimentación: este protege el derecho a una alimentación sana, balanceada y aceptada procedente de productos autóctonos y locales obtenidos mediante técnicas agroecológicas.

· Políticas agrarias: defiende el derecho a la participación del campesino en la estructuración de las políticas públicas relacionadas con soberanía alimentaria.

Objetivo y alcance

En primer momento cuando el movimiento social campesino Vía Campesina (1996) puso en discusión el término soberanía alimentaria, en la cumbre mundial sobre alimentación, a través de la declaración “Soberanía Alimentaria un futuro sin Hambre” lo hizo con el objetivo de estudiar nuevas alternativas a las establecidas por el sistema neoliberal para alcanzar la seguridad alimentaria. Está a la vez acogían unas alternativas distintas a las políticas de comercio mundial y que formalizaría la legitima alimentación. (Windfuhr & Jonsén, 2005, p. 57)

Por tanto, partiendo del concepto de soberanía alimentaria otorgado por Via Campesina (1996 citado en Windfuhr & Jonsén, 2005) se tiene que los principales objetivos y el alcance de la soberanía alimentaria son los siguientes:

Alimentación, un Derecho Humano Básico: en este objetivo el alcance que se tiene es de lograr que cada territorio permita que la alimentación sea legítima, además se deberá permitir el progreso del sector agrícola y pecuario para cumplir este derecho fundamental. Además, la alimentación deberá ser balanceada, abundante y de calidad adecuada, para sostener una vida activa y digna y no debe causar daño al organismo.

Reforma agraria: el objetivo de una reforma agraria verdadera propone el alcance de darles a las personas en especial a las mujeres el control sobre una tierra productiva que laboran, libre de alguna discriminación, a los pequeños productores brindarles créditos, tecnologías, mercados, y servicios de extensión para lograr el aprecio del campo económica como socialmente y por último derivar más inversión en vías rurales ecológicamente adecuadas.

Protección de recursos Naturales: el alcance de este objetivo es de brindar sistemas sostenibles que no causen afectaciones a los recursos de la tierra (tierra, agua, semillas y razas de animales) apartándose del uso de agroquímicos, de los cultivos de una sola especie comercial y de los sistemas intensivos para lograr preservar la diversidad biológica. Las comunidades son libres de utilizar y proteger sus semillas y razas de animales.

Reorganización del comercio: El alcance de este objetivo es lograr que las políticas agrarias nacionales prioricen la producción nacional y su consumo dentro del mismo territorio y lograr la autosuficiencia alimentaria. Los productos locales deben sobresalir por encima de las importaciones. Las pequeñas unidades productivas deben producir alimentos de la canasta familiar y tener autonomía en los precios de sus productos los cuales serán rentables.

Eliminar la globalización del hambre: el alcance de este objetivo es lograr “la regulación y establecimiento de impuestos sobre el capital especulativo y el cumplimiento estricto de un código de conducta para las ETNs” Via Campesina (1996 citado en Windfuhr & Jonsén, 2005).

Paz Social: este objetivo plantea que los alimentos no serán utilizados como mecanismo de defensa, rechazo a situaciones de represión y opresión.

Control Democrático: garantizar la participación de los pequeños productores en el planteamiento de nuevas normas agrícolas en todos los niveles. Lograr una democratización de la ONU y brindar información certera y franca para poder tomar decisiones abiertas y democráticas haciendo mayor enfoque en las mujeres.

Metodologías de evaluación de la soberanía alimentaria

Basados en el concepto de soberanía alimentaria otorgado por Vía Campesina, (2009, citado en Silva, 2013):

Una comunidad (personas, países, regiones etc) tienen soberanía alimentaria cuando priorizan la organización, productividad y consumo en función de los requerimientos locales y resguardan el mercado doméstico de importaciones de bajo coste de otros territorios por derecho propio a través de políticas agrícolas y alimentarias que ellos mismos determinaron. Donde los pequeños productores tienen acceso a los recursos necesarios (p.22)

La soberanía alimentaria se evalúa a través de un panel de indicadores que se define basándose en una estructura categórica acogiendo conceptos grandes y desmenuzándolos en subcategorías, con el propósito de cobijar todos los temas principales en el discurso de soberanía alimentaria (Ortega., Rivera 2010, p.4)

Así lo muestra Sanchez (2018) en su estudio Seguridad y soberanía alimentaria en la agricultura familiar campesina: el caso de los agricultores de Tibasosa, Turmequé y Ventaquemada, Boyacá donde logro determinar las categorías y subcategorías que serían utilizadas como variables de estudio para dar cumplimiento a los objetivos específicos a partir de unas herramientas de investigación.

Entendiendo entonces; la soberanía alimentaria como un derecho de las comunidades (personas, países, regiones etc) de determinar sus políticas agrícolas y alimentarias, priorizando la organización, productividad y consumo en función de los requerimientos locales y resguardando el mercado doméstico de importaciones de bajo coste de otros territorios. Donde los campesinos y los pequeños agricultores deben tener acceso a recursos necesarios (tierra, agua y semillas), recursos productivos y a los servicios públicos dejando claro así que la soberanía y la sostenibilidad alimentaria son más importantes que las políticas comerciales Vía Campesina, (2009, citado en Silva, 2013) y que esta acobija los propósitos de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, los métodos de evaluación de la misma se pueden determinar basados en los cinco ejes categóricos que define la soberanía alimentaria y que estos a la vez pueden ser estudiados por medio subcategorías que son vistas como Indicadores.

Estrategias locales

El procedimiento con el cual se pretende brindar soluciones a una problemática, antes de ser puesto en práctica debe ser contextualizado, definido y comparado; con el fin de proporcionar un hilo conductor del estudio, es por eso que a continuación se presenta a las estrategias locales como las acciones o procedimientos encaminados a dar solución a la problemática estudiada. De igual forma conocer los tipos de estrategias que se pueden utilizar en la localidad nos ayuda a comprender los enfoques en que se concreta la planificación local en la práctica.

Concepto: la idea de estrategia es bastante antigua y está relacionada directamente con aspectos relacionados al territorio y prioriza las acciones según la incidencia o importancia durante el desarrollo del plan, de mayor a menor. Cuando se diseña una estrategia es necesario tener en cuenta que esta debe tener una conexión entre el ambiente y los recursos del territorio, también debe rescatar una característica única al territorio y debe ser dinámica, flexible, sostenible en el tiempo y capaz de adaptarse a situaciones de cambio. Silva (2017)

La FAO (2009) define estrategia local como: estrategia pensada para su aplicación a las necesidades locales y concretas de una zona o comunidad local específica.

Existen diferentes estrategias que se pueden desarrollar a nivel local y permiten entender los mecanismos de intervención en que se desarrolla la planificación local según Silva, I. (2017) se diferencian las siguientes estrategias locales:

· Estrategias de complementariedad: en estas se hayan los elementos y las acciones que generan desarrollo en la localidad estudiada para impulsar alternativas en beneficio de la misma, algunos elementos son la complementación entre actores, productos, municipios, etc.

· Estrategias de consolidación: en estas se pretende expandir los beneficios de aquellos servicios que se encuentran en la localidad un ejemplo de esto es la mejora de la educación.

· Estrategias de diversificación: en estas se pretende implementar mecanismos nuevos, alternativos y mejorados diferentes a los ya existentes dentro de la localidad.

· Estrategias de recuperación y/o revalorización: esta estrategia se desarrolla en localidades donde los recursos están por terminarse y se emplea para reorientar a la producción de nuevos productos y servicios dentro de la localidad.

· Estrategias de reequilibrio: estas se utilizan para reducir las diferencias y desigualdades dentro de la localidad.

Fortalecimiento

Entender los propósitos de una estrategia de fortalecimiento nos ayuda a desarrollar metodologías y actividades sobre las cuales nos podemos apoyar, para lograr el proceso de fortalecer, de igual forma estas metodologías y actividades permiten dar dirección y control de las circunstancias del entorno para lograr un bienestar colectivo y personal. Es por eso que estudiar la percepción de fortalecimiento, los alcances u objetivos al igual que las formas metodológicas de evaluación del mismo; es de gran importancia para el desarrollo de este trabajo.

Concepto: para Montero (2009) el fortalecimiento se apoya de actividades comunitarias como la participación, la conciencia, el ejercicio de control, la autogestión y el compromiso destacándolos como los más importantes en el proceso de fortalecimiento. Teniendo en cuenta estos aspectos para efectos del presente trabajo se entiende por fortalecimiento al proceso mediante el cual los individuos de una localidad (integrantes interesados) obtienen grupalmente competencias y material de apoyo, para complementar su situación de vida hacia el desarrollo, actuando con compromiso, consciencia y autoevaluación, para permitir transformar su entorno según sus necesidades y aspiraciones.

Objetivos del fortalecimiento: de igual forma Montero (2009) define que los principales objetivos del fortalecimiento se evidencian cuando:

· Se orienta sobre las condiciones de vida y se logra obtener mayor dominio sobre las circunstancias de la localidad.

· Existe un dominio acerca de los medios utilizados para lograr el cambio propuesto dentro del entorno.

· Se logra sobrepasar la opresión y explotación y se cuanta con relaciones más igualitarias.

· Se logra la superación de las condiciones que generan las problemáticas.

Estrategias formas metodologías de evaluación y seguimiento

Cundo la meta propuesta es la de fortalecer Bartle (2007) nos indica que “la medición y la definición se relacionan fuertemente, y que podemos estudiar los conceptos de fuerza, poder o capacidad aplicados a la comunidad, examinar sus diversos componentes e identificar el conjunto de referencias que nos indicaran cuando se ha producido un aumento en el poder o la capacidad de estas” (p.3)

Esto significa que las personas que conforman la comunidad deben tener conocimiento de que el objetivo es su fortalecimiento y de los aspectos que afectan en su consecución, es por eso que Bartle (1987) indica que es relevante que las personas del grupo comunitario estudiado participen en la evaluación de su propio fortalecimiento, y que el facilitador deberá dar prestaciones y diseñar un método para iniciar un método de control con el objetivo de lograr un consenso en la evaluación.

Entonces se entiende que un proceso de fortalecimiento no se logra desde afuera de la comunidad estudiada, sino que es un proceso que se realiza desde adentro de las comunidades para que estas obtengan y gobiernen recursos y capacidades con el propósito de lograr desarrollos y transformaciones colectivas en cuanto a su calidad de vida. Esto debido a que cuando nos encaminamos dentro de un proceso de fortalecimiento debemos conocer la condición de la comunidad, su grado de organización, participación y compromiso. Este fortalecimiento se logra a través de métodos de autoevaluación o por medio de una discusión dirigida.

METODOLOGÍA

Localización

El estudio se desarrolló en la región amazónica de Colombia en el departamento del Putumayo, lugar representativo por su gran riqueza de recursos ambientales, además de un clima que beneficia las condiciones de siembra y producción de los cultivos, además de tener ventaja comparativa en los recursos hídricos que favorece el establecimiento de oferta y servicios ambientales. Bolaños (2015 p.3)

El municipio de Villagarzón según Burbano (2018) se encuentra en una región que comparte las condiciones climáticas del piedemonte amazónico, zona donde se encuentran dos corrientes de vientos diferentes y provocan la decantación de las lluvias, las cuales son cambiadas por las coberturas vegetales y estructura del perfil del suelo, que producen altas evaporaciones que provocan los incrementos en los niveles de humedad de la atmosfera adyacente.

Por su posición geográfica, el municipio de Villagarzón tiene un clima tropical lluvioso, con temperatura entre los 25°C y una humedad relativa del 66 %. Alcaldía de Villagarzón (2020, p.160).

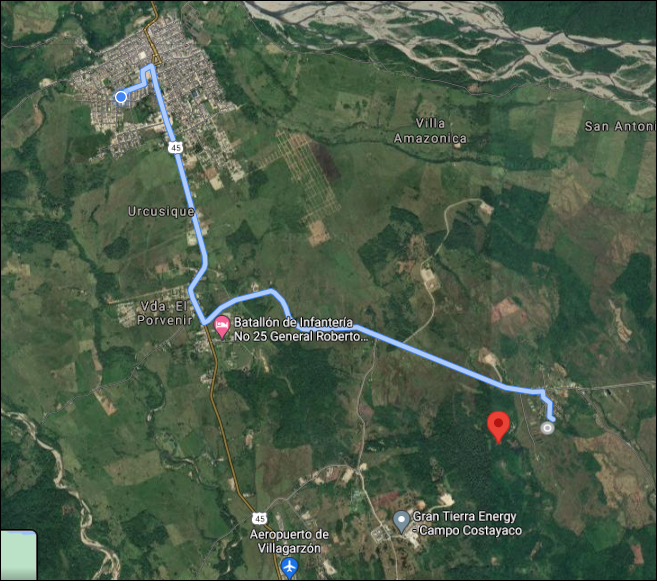

Figura 1. Mapa Municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo

Fuente: (Burbano, 2018)

El estudio de caso se realizó en la zona rural de Villagarzón en la vereda San Isidro en la finca el pedregal de propiedad de Ricardo Zenón y su esposa Adriana Rojas e hijos que se encuentra a 7,8 km de la cabecera municipal a 15 minutos 0°59’48,9”N 76°34’47,1”W.

Figura 2. Ubicación Vereda San Isidro, predio el Pedregal Municipio de Villagarzón

Fuente: (Google Maps)

Enfoque metodológico

El presente manuscrito se fundamentó en el paradigma crítico social debido a que lo que se pretende es atender las necesidades relacionadas con la soberanía alimentaria de los productores del predio el Pedregal lo que se acoge al concepto de Agilar (2012) quien indica que el paradigma critico social nos permite describir y trasformar el contexto, ya que este no solo nos ayuda a generalizar datos o comprender las realidades sino que nos permite realizar transformaciones sociales en el ámbito donde opere. Por lo tanto, diseñar una estrategia para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, estudiando los ejes de aplicación de la misma permite realizar trasformaciones sociales en los productores a través de la forma de producir, de aprovechamiento de tiempo y espacio e implementación tecnológica acorde y aceptada.

La investigación se fundamentó en los lineamientos teóricos propuestos por Hernández-Sampieri (2018). Por lo tanto, el diseño que se desarrolló es de tipo no experimental sustentado en que la investigación no hubo manipulación de variables; en consonancia con lo anterior; el alcance es descriptivo transeccional lo que permitió a la investigación conocer sobre las propiedades y rasgos de la unidad productiva estudiada, donde el instrumento de investigación a aplicar es una entrevista donde se recolecta información cualitativa, concluyendo de esta manera que el enfoque de esta investigación es cualitativo.

Método

Para el diseño de una estrategia local que permita fortalecer la soberanía alimentaria se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos para poder identificar los informantes clave:

· Que su economía dependa en gran medida de la actividad agrícola o agropecuaria.

· Que tenga su unidad en producción continúa desde hace más de tres años.

· Que reconozca la agroecología como método alternativo para fortalecer la soberanía alimentaria.

Una vez identificados los informantes clave se procedió a hacer una entrevista donde se abordaron variables acerca de: soberanía alimentaria y su importancia, las consecuencias de su ausencia, entre otros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los relatos del entrevistado, dejaron ver alrededor de 36 categorías de análisis las cuales fueron agrupadas en las familias: concepto de soberanía alimentaria, sostenibilidad, tecnología, desafío y retos para un programa, tal y como se detallan a continuación:

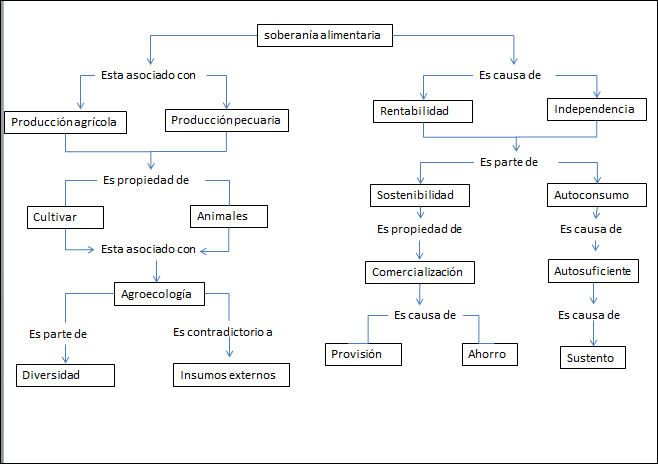

Familia concepto soberanía alimentaria

Para el entrevistado, la soberanía alimentaria es la mayor expresión de independencia, tanto en lo agrícola como en la pecuario, el proceso de cultivar para producir la alimentación. Luego el ser autosuficientes, lograr el sustento, no solo para los integrantes de la familia sino también de los animales. Resalta también la importancia de la constancia, de producir desde un enfoque agroecológico con dos connotaciones diverso y con el menor uso posible de insumos externos (Figura 3):

Figura 3. Familia concepto soberanía alimentaria

Lo expuesto por el entrevistado, coincide con lo planteado por el Movimiento Vía Campesina (2002), quienes manifiestan que se puede decir que un pueblo logra su soberanía alimentaria, cuando prioriza en la producción de alimentos el cuidado del ambiente y el bienestar social, reglas que deberán ser aceptadas a plenitud por los habitantes del territorio. Es por lo anterior que se asoció soberanía alimentaria con acceso a la comida y a los recursos para producirla, tal y como lo relata el Sr. Zenon: “ser soberano es que yo aquí produzca mi leche, produzca mis huevos, produzca mi carne, produzca mis hortalizas y no tengo que ir a consumir de afuera” (R. Zenon, 26 de septiembre de 2021; comunicación personal).

En este mismo orden Méndez (2007), destaca que ser soberanos en alimentación también implica asegurar el consumo y la comercialización de los excedentes generados en las unidades productivas tal y como lo expresa el Sr. Zenón “hay algo más de soberano, es uno tener todas sus cosas aquí y sacar de aquí también para vender”. …. “garantizar el sustento de uno en el hogar y garantizar el sustento de muchos hogares hacia fuera” (R. Zenon, 26 de septiembre de 2021; comunicación personal).

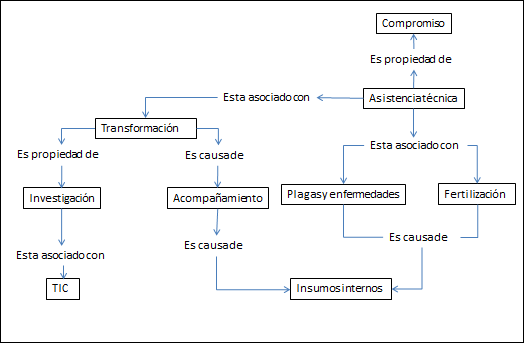

Familia transferencia de tecnología

Según el entrevistado para lograr una transferencia de tecnología que permita fortalecer la soberanía alimentaria de la unidad productiva, se debe prestar una asistencia técnica comprometida y calificada con técnicas o mecanismos enfatizados en el control de plagas, enfermedades y fertilización para lo que se utiliza en gran medida los insumos internos de la finca, igualmente se logra identificar que además de brindar las técnicas o mecanismos, se deben desarrollar actividades de acompañamiento y así a través de estas asistencias lograr la transformación de los sistemas productivos para lo que podemos utilizar de apoyo la investigación y las tecnologías de información y comunicación (Figura 4).

Figura 4. Familia transferencia de tecnología

Lo planteado anteriormente tiene coincidencia con lo expuesto por Montero (2009) quien indica que el fortalecimiento se apoya de actividades comunitarias como el compromiso, que para este caso en específico se enlaza con el productor y especialmente con la actitud de quien dicta la asistencia, es por esto que se relaciona la transferencia de tecnología con la calidad de asistencia técnica que se presta tal y como lo relata el Sr. Zenon: “Se debería tener en cuenta una buena asesoría porque hay muchos técnicos que vienen explican por explicar y hay gente qué hace su profesión solamente por hacerlo” (R. Zenon, 26 de septiembre de 2021; comunicación personal). Igualmente teniendo en cuenta el concepto de fortalecimiento otorgado para este trabajo en el cual se le asocia con la obtención de competencias y material de apoyo, para este caso hace referencia a las técnicas o mecanismos enfatizados en el control de plagas, enfermedades y fertilización tal y como lo relata el Sr: Zenon “Que le explicaran procesos sobre abonos sobre los insecticidas eso me gustaría porque a veces uno siembra un plátano le cae gusanos o le cae muchas enfermedades y uno no sabe entonces y sería bueno” (R. Zenon, 26 de septiembre de 2021; comunicación personal).

Hecht, S. (1999) habla acerca de la transformación de la unidad productiva a partir de la transferencia tecnológica donde el énfasis debe estar en el uso de la tierra y manejo de los animales o la vegetación, también Palioff, C & Gornitzky, C. (2012). El camino de la transición agroecológica.) habla que algunos procesos que caracterizan esta transformación es el asesoramiento y el acompañamiento, es por eso que se relaciona transferencia de tecnología con asesoramiento y transformación tal y como lo relata el Sr. Zenon: “un técnico profesional que venga y le diga usted vea esto no se hace así esto se hace de esta forma o de esta manera de esta manera se abona o de esta manera se hace lo otro pues Para mí sería ideal” … “Hemos venido haciendo eso y uno ha visto el cambio” R. Zenon, 26 de septiembre de 2021; comunicación personal).

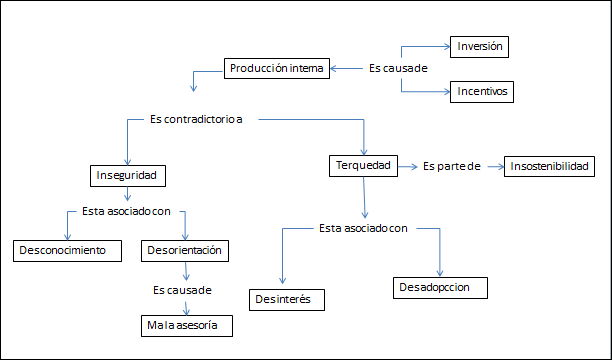

Familia retos y desafíos para un programa de soberanía alimentaria

El entrevistado nos proporciona algunas limitantes que se pueden presentar en los programas de fortalecimiento de la soberanía alimentaria, principalmente nos indica que la soberanía tiene una relación directa con la producción interna, y en esta los principales retos que se presentan son la inversión e incentivos, el entrevistado también indica que cuando existe producción interna en una unidad productiva la inseguridad alimentaria que está relacionada con pocos conocimientos y la desorientación a causa de una mala asesoría disminuyen fuertemente, igualmente nos determina que existen factores culturales como la terquedad que impiden el desarrollo de la unidad productiva a raíz del desinterés y la Desadopccion causando así insostenibilidad dentro de la unidad productiva (Figura 5).

Figura 5. Familia retos y desafíos para un programa de soberanía alimentaria

En conclusión según los resultados obtenidos y las discusiones realizadas se tiene que el diseño de una estrategia para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria está condicionado por el grado de independencia de los productores, la producción interna, la aceptación y compromiso tanto de los productores y los técnicos y la calidad de asistencia que sea brindada por los profesionales, es por tanto que se ha logrado plantear a la complementariedad como un proceso que se realiza desde adentro de las comunidades para que estas obtengan y gobiernen recursos y capacidades con el propósito de lograr desarrollos y transformaciones colectivas en cuanto a su calidad de vida. Esto debido a que cuando nos encaminamos dentro de un proceso de fortalecimiento debemos conocer la condición de la comunidad, su grado de organización, participación y compromiso. Este fortalecimiento se logra a través de métodos de autoevaluación o por medio de una discusión dirigida.

REFERENCIAS

1. Alcaldía. (2020). PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO 2020-2023 “UNIDOS DE VERDAD POR VILLAGARZÓN” (pp. 158–161). Villagarzón.

2. Hecht, S. (1999). Capítulo 1: La evolución del pensamiento agroecológico. Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Ed: Altieri, MA Editorial Nordan Comunidad. p, 15-30.

3. Álvarez, M. R., Zamora, J. I. S., Valenzuela, A. I., & Medina, B. C. (2019). III Taller Internacional de Agricultura Orgánica.

4. Ardila, V. A. (2014). Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional.

5. Bravo Bolaños, M. A., & Chicunque, S. P. (2015) Departamento del Putumayo CORPOAMAZONIA.

6. Bringel, B. (2015). Soberanía alimentaria: la práctica de un concepto. Las Políticas Globales Importan, Madrid, IEPALA/Plataforma, 95-102.

7. Burbano Guerra, S. J. (2018). Proyecto Aplicado en la Implementación de Buenas Prácticas de Ordeño en Ganaderías del Municipio de Villagarzón, Putumayo.

8. Ceccon, E. (2008). La revolución verde: tragedia en dos actos. Ciencias, 91(091).

9. Gianuzzi, L., Santarsiero, L. H., Miceli, E. C., Glenza, F. G., Retola, G. A., & Redondi, V. A. (2016). Indicadores para la soberanía alimentaria.

10. Heinisch, C. (2013). Soberanía alimentaria: un análisis del concepto.

11. Hernández Silva, Y. E. (2013). Metodología para la evaluación de la soberanía alimentaria de las familias caficulturas del departamento del Cauca, Colombia (Master’s thesis, Universidad Internacional de Andalucía).

12. Melero Aguilar, N. (2012). El paradigma crítico y los aportes de la investigación acción participativa en la transformación de la realidad: un análisis desde las ciencias sociales. Cuestiones pedagógicas, 21, 339-355.

13. Montero, M. (2009). El fortalecimiento en la comunidad, sus dificultades y alcances. Universitas Psychologica, 8(3), 615-626.

14. Oit, O. I. (2003). Guia Sobre Seguridad y Salud En El USO de Productos de Agroquimicos.

15. Ortega Cerdâ, M., & Rivera-Ferre, M. G. (2010). Indicadores internacionales de Soberanía Alimentaria: nuevas herramientas para una nueva agricultura. Revibec: revista de la Red Iberoamericana de Economia Ecológica, 14, 0053-77.

16. Palioff, C., & Gornitzky, C. M. (2012). El camino de la transición agroecológica.

17. Pinzón Ruiz, N. (2012). Metodología adaptada y conjunto de indicadores para la evaluación de la situación alimentaria de las familias cafeteras Colombianas.

18. Sánchez Gil, H. M. (2018). Seguridad y soberanía alimentaria en la agricultura familiar campesina: el caso de los agricultores de Tibasosa, Turmequé y Ventaquemada, Boyacá.

19. Silva, I. (2017). Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local.

20. Soares, P., Almendra-Pegueros, R., Benítez Brito, N., Fernández-Villa, T., Lozano-Lorca, M., Valera-Gran, D., & Navarrete-Muñoz, E. M. (2020). Sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 24(2), 87-89.

21. Windfuhr, M., & Jonsén, J. (2005). Soberanía Alimentaria. Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales. Heidelberg, Alemanha: FIAN-Internacional e Heifer Internacional.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de esta investigación.

CONFLICTO DE INTERES

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Herlinton Alejandro Reyes Benavides, Verenice Sánchez Castillo.

Investigación: Herlinton Alejandro Reyes Benavides, Verenice Sánchez Castillo.

Metodología: Herlinton Alejandro Reyes Benavides, Verenice Sánchez Castillo.

Redacción-borrador original: Herlinton Alejandro Reyes Benavides, Verenice Sánchez Castillo.

Redacción-revisión y edición: Herlinton Alejandro Reyes Benavides, Verenice Sánchez Castillo.